小学生の保護者の方、福祉関係の皆様へ

皆さん、こんにちは。i-form(斉学舎)代表の斉藤です。

さて、今日は、

〜中学生になると、勉強の世界はがらりと変わります〜

というテーマです。

「今はスポーツをがんばっているから、勉強は中学生になってから」

「まだ小学生だし、テストでまあまあ点も取れているし

このようにお考えの保護者の方、さらには、発達障がいの子を支援している福祉の方は、とても多いと思います。

ですが、中学生になると“勉強の負担”は一気に跳ね上がります。

【中学生になると、なにがそんなに大変なの?】

1. 英語:覚える単語数が2倍以上に

今の中学生が覚えるべき英単語数は、2500語以上。

これは一昔前の約2倍です。

しかも、

・小学校のうちに習った内容は「知ってて当たり前」

・書けなければ点にならない単語テスト

・長文読解や文法のルールも、1年生から一気に始まる

ちなみに、5w1hの使い方、be動詞と一般動詞の使い分けなどは、小学生のうちに「フレーズごと丸暗記している」とされています。

中学生で初めて英語を学んだ親世代とは、スタートラインからして違

2. 数学:考える力が一気に問われる

小学生の算数は、基本的に「具体的な事柄」でした。

でも中学では、

・負の数(−5など)

・文字式(x+2y など)

・図形の証明(合同・相似)

など、抽象的なことばかりです。

「なんとなく」で解けた小学生時代とは違い、

理由を説明したり、筋道を立てて考える力が求められます。

「こんなもん、将来使わないでしょ!?」は厳禁!

関数は営業・経営・物流などあらゆる物に使われていますし、証明は他者に論理的に説明するテクニックです。ちなみに、高校で習う「虚数」は、子供の大好きな3Ⅾゲーム作成に必須です。人間社会のあらゆるところで、中学校の勉強は活かされています。それを否定するということは・・・

「苦手でもいいから、頑張ろうね」と諭してあげてください。

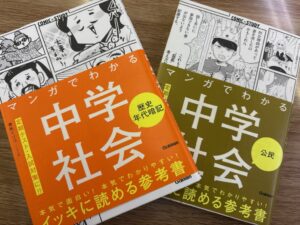

3. 社会:暗記+理解の量が一気に増える

小学校では「調べよう」「まとめよう」と、比較的や

ですが、その調べたこと・まとめたことは、全て覚えていることになっています!

(学習指導要領による)

そのうえで、中学校では、

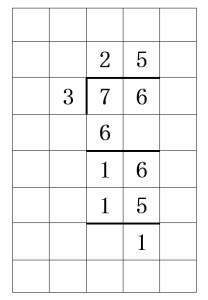

・歴史の年号や出来事、人名を時代ごとに整理し、流れを理解

・地理では地形・産業・気候の関係性を分析

・公民では政治・経済・憲法など、抽象的で難解な内容も扱うよう

ただ暗記するだけではなく、「意味や流れまで理解する」必要があるので

【じゃあ、どうすればいいの?】

中学生になってから「勉強のペースについていけない!」と焦って

内容の難しさと量の多さに押しつぶされる子が少なくありません。

特に、

・集中が苦手

・忘れ物が多い

・1つのことに長く取り組むのが難しい

などなど、

特性のある子は、なおさら早くからの準備が大切です。

【早くから「中学校の大変さに慣れる」ことが最大の対策】

・英単語は、書いて覚える練習を

・算数も「なぜそうなるの?」を説明するクセを 計算は必須!

・社会は、できるだけ身近なニュースと結びつけて 単純暗記を増やして!

勉強が苦手でも、小学生のうちに「やり方」と「自信」を少しずつ

中学生になってからの勉強を「普通のこと」にしてくれます。

【まとめ】

・中学生の勉強は、内容も量も“別世界”

・英語・数学・社会、どれも大人の想像以上に難しい

・小学生のうちから「勉強に慣れておく」ことが、将来を守るカギ

・スポーツや趣味と両立しながら、無理なく始めてみましょう